![图片[1]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://www.smemo-forum.com/wp-content/uploads/2025/06/27c06ddce38c4a3e99575bd6b0c1abc0-1-1.webp)

破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营和营销工作室博客

![图片[2]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q9.itc.cn/images01/20250806/59df17289b984550b7de19caad490a42.png)

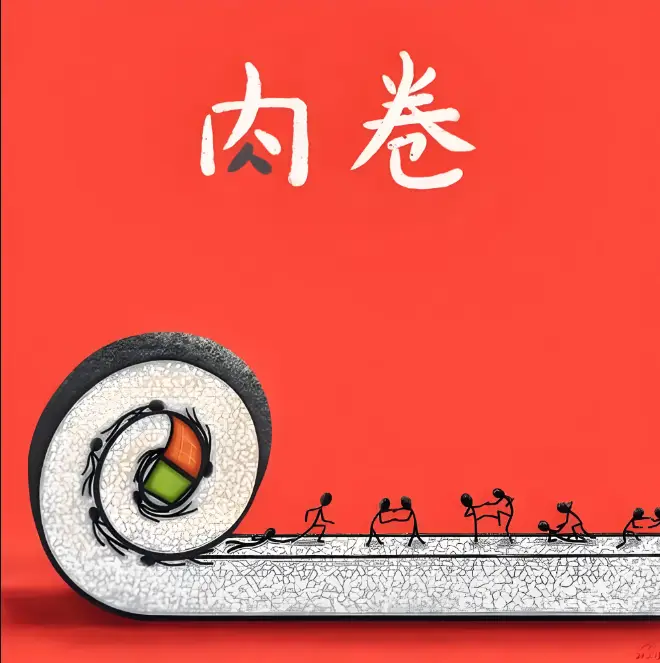

当护肤品品牌都在宣称 “添加独家成分”,当新能源汽车集体比拼 “续航里程”,当奶茶店把 “零卡糖” 作为标配 ——“差异化” 这个曾被奉为圭臬的竞争策略,正在沦为新一轮同质化的温床。品牌们被困在 “制造差异” 的执念里,用花哨的概念包装相似的产品,最终在价格战中两败俱伤。想要跳出这场无效竞争,需要的不是更极致的差异,而是重构竞争维度的勇气。

![图片[3]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q2.itc.cn/images01/20250806/09344103653141349db460a0c85a3464.png)

一、撕碎伪差异:警惕 “为不同而不同” 的陷阱

很多品牌所谓的 “差异化”,不过是自嗨式的标签游戏。某矿泉水品牌曾投入千万宣传 “pH 值 7.3 的弱碱性水”,却发现消费者根本分不清 pH 值 6.8 与 7.3 的口感差异;某手机厂商花费三年研发 “100 倍变焦” 功能,实际使用者中每月调用该功能的比例不足 3%。这些脱离用户真实需求的差异点,就像给自行车装火箭筒,看似炫酷却毫无实用价值。

真正的问题在于,品牌把 “差异” 当成了目的而非手段。当所有精力都用于寻找 “别人没有的特质”,就会陷入 “参数竞赛” 的怪圈:你加 10 克蛋白质,我就加 15 克;你送一年会员,我就送两年。这种线性竞争的结果,必然是边际效益递减,最终所有品牌都被困在成本与价格的绞杀中。

![图片[4]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q2.itc.cn/images01/20250806/a46455c1983e42bf8db2f4aca2fadfaf.png)

二、锚定价值原点:从 “我不同” 到 “我重要”

摆脱差异内卷的第一步,是把目光从竞争对手身上移开,重新聚焦用户的核心诉求。日本文具品牌 MUJI 从不强调 “我们的笔记本有多特别”,而是通过 “无印” 理念传递 “简约生活” 的价值主张。当其他品牌在封面设计上大做文章时,MUJI 的空白笔记本反而成了创意人士的首选 —— 因为它不抢夺注意力,而是成为用户表达自我的载体。

这种价值锚定需要穿透表层需求,触及用户的身份认同。lululemon 最初只是普通瑜伽服品牌,直到它发现消费者穿瑜伽服不仅是为了运动,更是为了彰显 “健康生活者” 的身份。于是品牌不再比拼面料弹力,转而通过社区瑜伽课、健康讲座构建圈层文化。当用户穿着 lululemon 出现在咖啡馆时,这件衣服已不再是运动装备,而是一种生活态度的宣言。

品牌需要思考的是:当产品功能趋于同质化,什么是只有 “我” 能提供的精神价值?是便利蜂的 “24 小时温暖守候”,还是 B 站的 “Z 世代文化共同体”?这些无法被复制的价值,才是比任何差异点都坚固的护城河。

![图片[5]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q8.itc.cn/images01/20250806/6babe2be140c4376b14725b35c379622.png)

三、构建生态网络:让差异从共生中自然生长

单一产品的差异总有被模仿的一天,但由品牌构建的生态网络却能形成壁垒。宜家没有在 “家具款式” 上与同行较劲,而是通过 “模块化设计 + 家居解决方案” 的生态,让用户从 “买一张桌子” 升级为 “打造理想客厅”。当消费者需要搭配沙发、灯具、装饰画时,宜家的生态系统会自然形成转化,这种协同效应远非单一产品的差异所能比拟。

生态化思维的关键,是把品牌变成 “价值枢纽”。美团从外卖平台成长为本地生活入口,靠的不是 “比其他平台多送 3 分钟”,而是连接了餐馆、骑手、超市、电影院的生态网络;微信支付能在支付宝的壁垒中突围,并非因为技术更先进,而是嵌入了社交场景形成 “社交 – 支付” 的闭环。这些案例证明,当品牌成为用户生活场景的一部分,所谓的差异会从生态的缝隙中自然生长,而非刻意设计。

![图片[6]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q9.itc.cn/images01/20250806/c3e2e8b02d2d48bb82b51bf58fe35cc0.png)

四、动态进化能力:在变化中定义新规则

固定的差异点终会过时,唯有动态进化才能持续创造价值。奈雪的茶从 “首创芝士奶盖” 到 “PRO 店模式”,再到 “轻松茶” 战略,始终根据用户消费习惯调整方向。当年轻人从 “打卡炫耀” 转向 “日常高频消费”,奈雪果断降低客单价、优化产品结构,这种对市场变化的敏锐捕捉,比死守某个差异点更有生命力。

这种进化不是跟风模仿,而是基于用户洞察的主动迭代。字节跳动旗下产品从抖音到 TikTok,从飞书到懂车帝,看似跨度极大,实则始终围绕 “信息分发效率” 的核心能力进化。当品牌建立起 “用户洞察 – 快速试错 – 迭代优化” 的闭环,就能在市场变化中不断定义新的竞争维度,让追随者永远处于被动模仿的状态。

![图片[7]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q7.itc.cn/images01/20250806/fd005ba4abd54ab99d9b8ce6e52213bf.png)

当品牌不再执着于 “如何和别人不同”,转而思考 “如何与用户共同成长”,所谓的差异化竞争就会失去意义。因为最好的品牌从来不是赛道上的竞争者,而是赛道的重塑者 —— 它们不纠结于跑多快,而是直接开辟一条新的道路。在这条道路上,用户的需求是指南针,价值的共生是目的地,而那些所谓的 “差异”,不过是沿途自然绽放的风景。

![图片[8]-破局 “差异内卷”:品牌竞争的升维之道-中小企实战运营与营销工作室](https://q7.itc.cn/q_70/images01/20250806/ea5f7c446b324541a8b6e657514ff115.jpeg)

暂无评论内容