![图片[1]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://www.smemo-forum.com/wp-content/uploads/2025/05/3dac0a782675468c8fb901f1c8297cd3.gif)

适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道-中小企实战运营和营销工作室博客

![图片[2]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q1.itc.cn/images01/20250816/676ba068109c43fcb550991ed5399e2b.png)

在技术驱动发展的时代,组织架构如同企业的 “骨骼”,支撑着研发、业务、管理等各类职能的高效运转。对于技术型企业而言,架构设计不仅要适配当前的业务规模,更要为技术创新预留空间,避免因层级冗余扼杀研发活力,或因分工模糊导致资源内耗。那么,如何设置既能保障技术攻坚效率,又能灵活响应市场变化的组织架构呢?

![图片[3]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q6.itc.cn/images01/20250816/6b949b7781e64897a32a1b15ec95d658.png)

一、按发展阶段动态调整:从 “灵活应变” 到 “系统协同”

技术型企业的架构设计需与生命周期深度绑定,不同阶段的核心目标决定了架构的侧重点。

![图片[4]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q0.itc.cn/images01/20250816/0ed5a9ee550644c8aa7b39a02391fe04.png)

初创期(0 – 3 年):以 “项目制” 打破边界

此时企业往往聚焦 1 – 2 个核心技术方向,团队规模多在 50 人以内,架构设计的关键是减少内耗、快速试错。以一家成立于 2017 年专注于建筑行业信息化的上海某科技公司为例,在创建初期,它采用了职能型架构,按照研发、营销、财务、人力等职能划分部门。这种架构的优势在于专业化分工明确,就像生产产品,当业务需求不大时,一个人或许就能从了解客户需求到完成产品交付,但随着订单量增长,便将人员分配到专门的订单处理、产品加工等环节,通过分工提升整体生产效率。在稳定的业务流程基础上,逐步完成部门设置,形成了简单的职能型架构,助力企业在初创阶段快速提升组织效率,清晰的职责划分让员工迅速进入工作角色,快速响应市场的初步需求。

不过,还有另一种极具代表性的架构模式 ——“项目制”。例如某 AI 初创公司采用 “核心团队 + 项目小组” 模式:3 位创始人分别牵头算法研发、产品落地和市场拓展,其余成员根据项目需求灵活组队。当接到一个智能安防系统的开发需求时,算法工程师、前端开发、商务人员临时组成专项小组,直接对接客户需求,决策链路缩短至 3 人以内,2 周内即可完成原型验证。这种架构弱化了部门墙,技术人员能深度参与业务场景,避免 “闭门造车”,每个项目小组都像是一个独立作战单元,快速灵活地应对不同项目需求,在短时间内集中资源实现技术突破与产品交付。

再看一家位于硅谷的初创企业,专注于开发移动应用程序。其团队规模较小,仅 30 人左右,采用了极为扁平且灵活的架构。整个公司没有明显的部门划分,从创始人到普通员工,都围绕产品开发这一核心目标工作。在开发一款社交类 APP 时,设计师、程序员、测试人员紧密协作,随时沟通想法,甚至在同一个办公区域内办公,信息传递几乎零延迟。遇到技术难题,全员可以迅速聚集讨论解决方案,这种模式使得他们在产品迭代速度上远超同类型初创公司,短短一年内就完成了 APP 的多次重大更新,成功吸引大量用户。

![图片[5]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q7.itc.cn/q_70/images01/20250816/7d79334d11254d748037d67c028412b2.png)

成长期(3 – 10 年):以 “业务线 + 技术中台” 平衡专精与复用

当企业拓展至多条产品线(如从单一工具软件延伸到云服务、硬件设备),团队规模突破 100 人后,需在专业化分工与资源复用间找到平衡。

对于成长期技术型企业组织架构的设置,可遵循以下建议:

- 业务线细分与独立化:根据不同的产品方向或目标市场,将业务线进行细分并赋予相对独立的决策权。比如,一家原本专注于企业管理软件的公司,在成长期拓展出针对电商行业和制造业的专属软件产品,此时可将业务线划分为电商软件事业部和制造业软件事业部。各事业部拥有自己的产品经理、研发团队和销售团队,能够根据所服务行业的特点和客户需求,自主制定产品迭代计划和市场策略,提高对行业市场的响应速度。

- 技术中台的精细化搭建:在技术中台的搭建上,要更加精细化,除了整合算法库、数据接口等共性资源外,还可设立专门的技术支撑团队。该团队负责中台资源的维护、更新和优化,同时为各业务线提供技术支持和培训。例如,当中台的某个算法模块需要升级时,技术支撑团队主导升级工作,并及时向各业务线传达升级后的功能和使用方法,确保业务线能顺利调用。另外,建立中台资源使用的反馈机制,各业务线在使用中台资源过程中遇到的问题和提出的改进建议,能及时反馈给技术支撑团队,以便对中台进行持续优化。

- 建立跨部门协作机制:成长期企业业务线增多,部门之间的协作变得尤为重要。可以设立跨部门协作委员会,由各业务线负责人、技术中台负责人及其他相关部门负责人组成。委员会定期召开会议,协调解决各部门之间的资源冲突、技术难题和业务合作等问题。例如,当两个业务线都需要调用中台的同一稀缺技术资源时,委员会根据业务的紧急程度和重要性进行协调分配,避免资源争夺影响项目进度。同时,鼓励跨部门人员交流,如组织业务线之间的技术分享会、项目经验交流会等,促进知识共享和协同创新。

- 完善管理与考核体系:随着企业规模扩大,需要建立更加完善的管理和考核体系。明确各业务线和技术中台的职责和 KPI 指标,业务线的考核可侧重于产品市场占有率、客户满意度和销售额等;技术中台的考核则可关注资源复用率、技术支撑效率和技术创新成果等。同时,建立科学的晋升机制和激励制度,鼓励员工在各自的岗位上积极发挥作用,提高员工的工作积极性和归属感。

某工业软件企业的做法颇具参考性:横向按业务领域划分为 “智能制造事业部”“能源行业事业部”,负责各自领域的客户需求挖掘与解决方案落地;纵向搭建 “技术中台”,整合算法库、数据接口、测试工具等共性资源,由首席架构师统筹管理。当能源事业部需要开发一套设备预测性维护系统时,可直接调用中台的振动分析算法模块,无需重复开发,研发周期缩短 40%。这种架构既保证了业务线对市场的敏捷响应,又通过中台沉淀技术资产,避免资源浪费。

![图片[6]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q0.itc.cn/q_70/images01/20250816/a368e0cc1e25402598fd1176b91fea5e.png)

成熟期(10 年以上):以 “矩阵式” 支撑全球化与多元化

对于已形成技术壁垒、业务遍及多区域的企业(如华为、字节跳动),矩阵架构能实现 “全球资源 + 本地响应” 的协同。某芯片设计企业的架构设置颇具代表性:横向按职能划分为研发中心(含前端设计、验证、流片)、生产供应链、市场销售三大体系;纵向按区域设立北美、亚太、欧洲分部,各分部配备本地化技术支持团队。当欧洲客户提出车规级芯片的定制需求时,欧洲分部的技术人员先收集具体参数,联合总部研发中心的专项小组制定方案,再协调东南亚工厂调整生产线。这种架构通过 “职能线保证技术深度,区域线保障落地效率”,支撑起复杂业务的协同运转。

![图片[7]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q2.itc.cn/q_70/images01/20250816/1d5cbd53b55345ffb6ea55eb538727cb.png)

二、关键原则:让技术价值穿透组织肌理

无论处于哪个阶段,技术型企业的架构设计都需坚守三大原则,避免陷入 “为架构而架构” 的误区。

![图片[8]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q8.itc.cn/images01/20250816/91cba431c55b4683a79b045a5ae0c1d6.png)

1. 技术决策链路最短化

技术型企业的核心竞争力在于技术迭代速度,架构设计需确保 “听得见炮声的人指挥战斗”。某数据库公司在部门设置中明确:每条业务线的技术负责人(CTO 级)直接向 CEO 汇报,且拥有 70% 以上的研发资源调配权。当发现开源社区出现新的存储引擎技术时,技术负责人可在 24 小时内组建评估小组,无需经过多层审批即可启动预研,这种 “技术驱动决策” 的机制使其多次抢占技术先机。

![图片[9]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q0.itc.cn/images01/20250816/95473d0820ed4c9d90b096b6f047c86a.png)

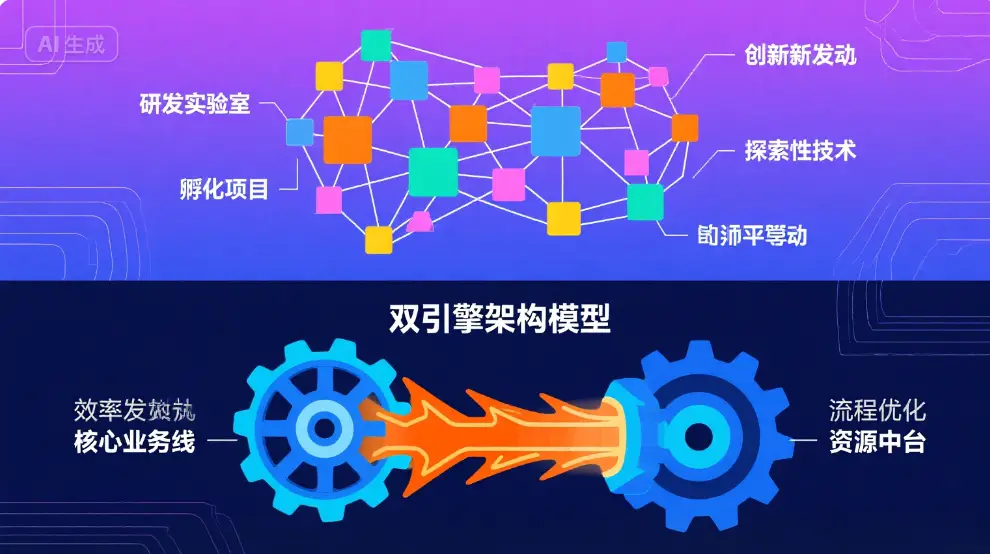

2. 预留创新 “试验田”

避免成熟业务对创新业务的资源挤压,需在架构中设置专门的创新单元。谷歌的 “20% 时间” 制度广为人知,国内某云计算企业则更进一步:成立独立的 “创新研究院”,预算单列且不与 KPI 挂钩,鼓励研发人员探索量子计算、边缘计算等前沿方向。研究院的成果若具备商业化潜力,再移交至业务线进行落地,这种 “分离式孵化” 模式既保护了创新的纯粹性,又降低了试错成本。

![图片[10]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q3.itc.cn/images01/20250816/86cdd5cd12a34b86ab5b96449afec26a.png)

3. 权责与技术能力匹配

技术型企业的管理岗不宜过度强调 “管理经验” 而忽视技术背景。某自动驾驶公司规定:所有研发团队负责人必须具备 5 年以上核心算法开发经验,且每季度需完成 1 个技术攻坚任务。这种 “技术者掌权” 的设置,避免了 “不懂技术的管理者指挥技术团队” 的尴尬,确保决策符合技术发展规律。

![图片[11]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q0.itc.cn/images01/20250816/4ef3665d0c584cb0af860a09a767a5f6.png)

三、警惕常见陷阱:架构不是 “一成不变的图纸”

![图片[12]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q9.itc.cn/images01/20250816/612c4dfb74e94c938640467b6ce0698e.png)

不少技术型企业在架构设计中容易陷入两个极端:一是过度僵化,用传统制造业的 “金字塔” 架构管理研发团队,导致基层技术人员的创新建议难以上传;二是过度松散,缺乏统一的技术标准和资源协调机制,各项目组重复造轮子。

![图片[13]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q4.itc.cn/images01/20250816/b8f0f4dbd4ba42669a81da6aded20451.png)

解决之道在于 “动态优化”:每季度由 HR 部门联合业务、技术负责人开展架构复盘,重点评估三项指标 —— 技术需求响应速度(如从业务提出需求到研发启动的平均时长)、资源复用率(如中台模块的调用次数)、核心技术人员满意度。某 SaaS 企业通过这种方式,在半年内发现 “数据部门同时支持 8 条业务线,人力严重不足” 的问题,随即拆分出独立的数据中台,使技术支撑效率提升 60%。

![图片[14]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q1.itc.cn/images01/20250816/82fe764fe9f84b848bf8da7ab5ee9d34.png)

技术型企业的组织架构没有 “标准答案”,但核心逻辑始终不变:让技术资源向价值创造的环节流动,让创新想法能快速转化为市场竞争力。无论是初创期的灵活组队,还是成熟期的矩阵协同,最终都要服务于 “技术领先” 与 “商业成功” 的双重目标。唯有如此,架构才能从 “约束框架” 进化为 “成长引擎”。

![图片[15]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q4.itc.cn/images01/20250816/ab433ce804a7410681843dd05e3817c7.png)

![图片[16]-适配创新与效率:技术型企业组织架构的设置之道](https://q2.itc.cn/q_70/images01/20250816/c6483bdb182046cd9afba141abeea73b.jpeg)

暂无评论内容