![图片[1]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://www.smemo-forum.com/wp-content/uploads/2025/06/27c06ddce38c4a3e99575bd6b0c1abc0-1-1.webp)

主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中心企实战运营和营销工作室博客

![图片[2]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q5.itc.cn/images01/20250804/b092eca1d5074b49a0c318cb6d354304.png)

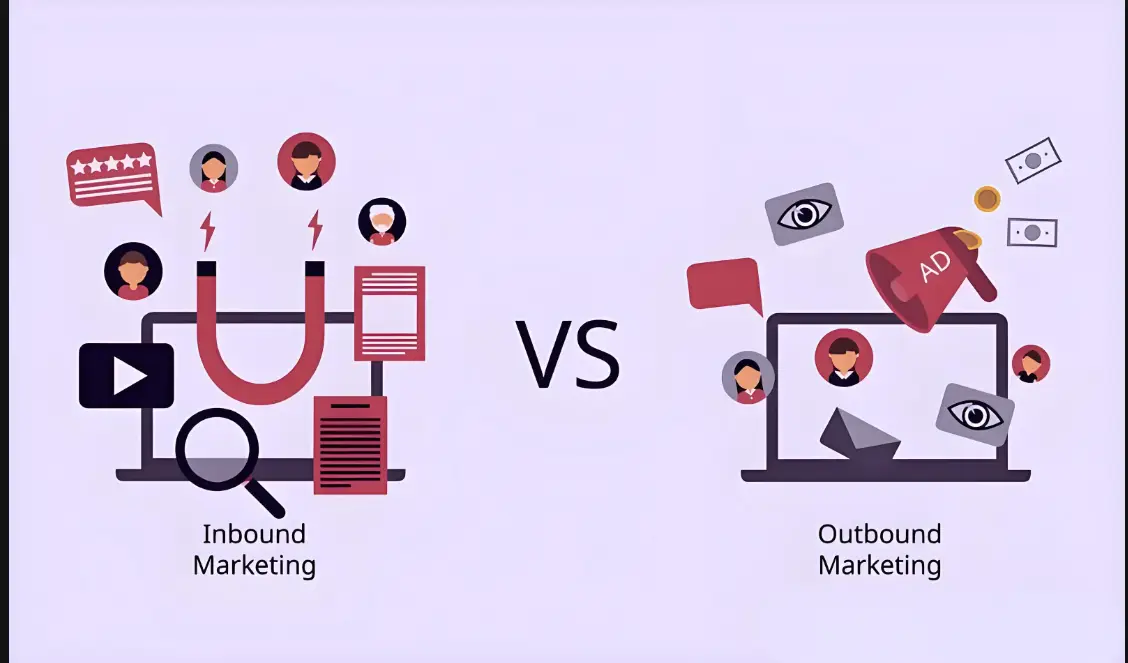

在信息传播方式日新月异的今天,营销领域始终存在两种看似对立却又相辅相成的策略 —— 主动营销与被动营销。前者如同主动敲门的推销员,带着明确的目标寻找潜在客户;后者则像精心布置的橱窗,静静等待有需求的人驻足。二者的核心差异,本质上是与用户对话方式的不同:一个是 “我找到你”,一个是 “你找到我”。

![图片[3]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q7.itc.cn/images01/20250804/483f8e50431c4498a481969135692d9b.png)

核心逻辑:进攻性触达 vs 防御性吸引

主动营销的底层逻辑是 “精准出击”。它基于对用户画像的清晰判断,通过主动推送的方式打破信息壁垒,比如半导体设备厂商针对晶圆厂设备总监定向发送防震基座的技术白皮书,或是新茶饮品牌在写字楼电梯投放 “下午茶第二杯半价” 的广告。这种模式的优势在于可控性强,企业可以自主选择触达时间、渠道和人群,尤其适合新品上市初期快速建立认知 —— 就像玖福半导体在推出防微震基座时,主动邀请头部芯片厂参与测试,用实证数据推动采购决策。

被动营销则遵循 “引力法则”。它不直接打扰用户,而是通过优化自身信息的可见性,让有需求的人自然找到,比如在搜索引擎优化 “半导体防震基座选型指南” 的关键词,或是在行业论坛分享 “芯片制造防微振解决方案” 的深度文章。某家电品牌在小红书积累的 5000 + 真实用户测评,正是通过内容吸引力让消费者在选购冰箱时主动搜索该品牌,这种 “用户带着问题来” 的场景,往往意味着更高的转化意愿。

![图片[4]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q0.itc.cn/images01/20250804/0193a9eed9cd455fa9d43bf55d8926b7.png)

适用场景:市场教育期 vs 需求成熟期

在用户对产品认知模糊的市场教育阶段,主动营销往往是破局关键。当防微振技术刚进入国内市场时,大部分晶圆厂对 “振动影响良品率” 的认知不足,相关企业通过举办 100 + 场行业研讨会,主动讲解振动危害与解决方案,这种 “从 0 到 1” 的认知培育,恰恰是被动营销难以实现的。同理,一款颠覆传统的折叠电动车上市时,需要通过线下体验活动主动让消费者意识到 “原来电动车可以放进后备箱”,才能打破固有认知。

而当用户需求明确时,被动营销更能提升效率。消费者想买奶茶时会主动打开外卖软件搜索品牌,企业只需优化店铺评分和产品展示即可;晶圆厂设备采购时会主动查询 “防震基座供应商排名”,这时在行业数据库优化企业资质展示,比盲目电话推销更有效。这种 “在正确的时间出现在正确的地方” 的策略,尤其适合需求稳定的成熟市场。

![图片[5]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q6.itc.cn/images01/20250804/beee6f36d49147c0ae0ab37618ec55e7.png)

典型策略:推力驱动 vs 拉力驱动

主动营销的常用策略带着强烈的 “推力” 特征。比如定向广告投放(写字楼电梯屏针对白领、行业展会针对企业采购)、销售人员主动拜访(半导体厂商的技术顾问上门演示防震基座测试数据)、精准短信推送(新茶饮会员收到 “生日免费赠饮” 提醒)。这些策略的共同点是企业主导信息传递节奏,通过高频触达强化记忆。

被动营销则依靠 “拉力” 吸引用户。搜索引擎优化(让 “防微振技术” 相关文章排在搜索结果首页)、内容营销(发布 “芯片良品率提升 25% 的秘密” 等干货文章)、用户口碑运营(鼓励购买过防震基座的企业分享使用体验)都属于此类。某护肤品品牌在抖音积累的 10 万 +“敏感肌修复” 话题讨论,正是通过用户自发分享形成的内容磁场,让有需求的人主动聚集。

![图片[6]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q6.itc.cn/images01/20250804/537cd76911814aa9a80cb91122f34228.png)

终极目标:短期转化 vs 长期信任

主动营销更擅长实现短期转化。一场 “前 100 名购买享 8 折” 的限时活动,能快速拉动新品销量;半导体厂商针对意向客户的 “免费试用 30 天” 方案,可直接推动采购决策。这些策略像催化剂,能在短期内加速交易达成,但过度依赖可能导致用户反感 —— 就像频繁的推销电话会降低品牌好感度。

被动营销则着眼于长期信任构建。持续输出的专业内容(如 “防微振技术白皮书”)会逐渐建立企业的行业权威;真实的用户评价会形成稳定的口碑效应;优化的搜索体验会让用户在需要时第一时间想到你。这种 “润物细无声” 的渗透,虽然见效较慢,却能形成难以替代的品牌资产。

![图片[7]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q3.itc.cn/images01/20250804/f1253f1b1eea46378fb0c318354a6d8d.png)

在实际操作中,优秀的营销往往是二者的结合。新品上市初期用主动营销快速破圈,积累第一批用户;随后通过被动营销沉淀内容与口碑,让品牌成为用户心中的 “自然选择”。就像半导体防震基座的推广,既需要主动拜访晶圆厂演示技术,也需要在行业媒体发布解决方案,两种策略如同左右脚,共同支撑品牌在市场中稳步前行。

![图片[8]-主动营销与被动营销:两种营销逻辑的本质分野-中小企实战运营与营销工作室](https://q5.itc.cn/q_70/images01/20250804/744cfb747b4441cdb5e22eb5119719bd.jpeg)

暂无评论内容